Опыт применения автоклавного ячеистого бетона в гражданском строительстве

4.2. Многоэтажное строительство

Физико-технические показатели ячеистого бетона позволяют применять его для возведения несущих конструкций стен не только при строительстве одно-двухэтажных зданий, но и сооружений высотой до 5 этажей включительно. В Германии ячеистый бетон используют при строительстве даже 7-этажных зданий с несущими стенами.

Анализ конструктивных решений зданий из ячеистого бетона свидетельствует об их технико-экономической эффективности, особенно в домах с помещениями повышенной комфортности и автономности. Однослойные стены из ячеистого бетона вполне удовлетворяют даже достаточно жестким теплотехническим требованиям, поскольку в случае необходимости могут быть выполнены из блоков с различной плотностью. Внутренние стены и перекрытия из ячеистого бетона позволяют сократить до минимума или даже полностью исключить применение теплоизоляционных материалов при поквартирном отоплении.

Несущие и ограждающие конструкции из ячеистого бетона обладают хорошими звукоизолирующими качествами, а показатель изолирующей способности легко варьируется конструкцией стен и перегородок даже без применения звукопоглощающих материалов. И вдобавок, здания из ячеистого бетона являются одними из самых безопасных в противопожарном отношении. Ячеистый бетон относится к группе негорючих материалов, не распространяющих огонь, не образующих дым и не выделяющих при огневом воздействии токсичные вещества. Конструкции из ячеистого бетона имеют класс пожарной опасности КО по классификации СНБ 2.01.02-98. Огнестойкость плит перекрытий из ячеистого бетона составляет более 1 ч, а по результатам огневых испытаний фрагментов неоштукатуренной кладки несущих стен толщиной 400 мм из блоков из ячеистого бетона класса по прочности на сжатие В 1,5 на тонкослойном растворе, полученных к моменту написания данной главы, огнестойкость при сжимающих напряжениях 0,15 МПа составила REI 150. В соответствии с классификацией СНБ 2.01.02-98 такие конструкции могут использоваться в качестве противопожарных преград 1-й категории.

Требования к конструктивным элементам зданий малой и средней этажности с несущими и ограждающими конструк-

1.5. Кровля

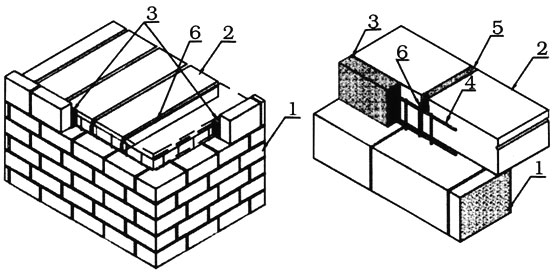

Кровлю одно-двухэтажных домов коттеджного типа проектируют как правило скатной и с таким расчетом, чтобы сразу или в процессе эксплуатации дома в чердачном пространстве можно было расположить помещения мансардного этажа. Соответственно конструкция стен и фронтонов должна быть такой, чтобы на них можно было передать нагрузку от элементов кровли. Как уже было отмечено выше, по верхнему обрезу наружных и внутренних стен из ячеистобетонных блоков при устройстве скатной кровли должен быть выполнен железобетонный обвязочный контур. Его выполняют также, как обвязочные пояса под перекрытиями - в лотковых блоках, входящих в номенклатуру изделий и поставляемых в комплекте для строительства дома. При устройстве обвязочного контура в тяжевый бетон, которым замоноличивают полости лотковых блоков, заранее в соответствии с проектом устанавливают закладные изделия, арматурные выпуски и элементы крепления, необходимые для фиксации в проектном положении мауэрлата (при его наличии) и стропил. При устройстве обвязочного контура в лотковых блоках опирание стропил допускается производить непосредственно на бетон замоно-личивания через деревянные подкладки.

Рис. 4.57. Общий вид стропильной скатной кровли в процессе строительства

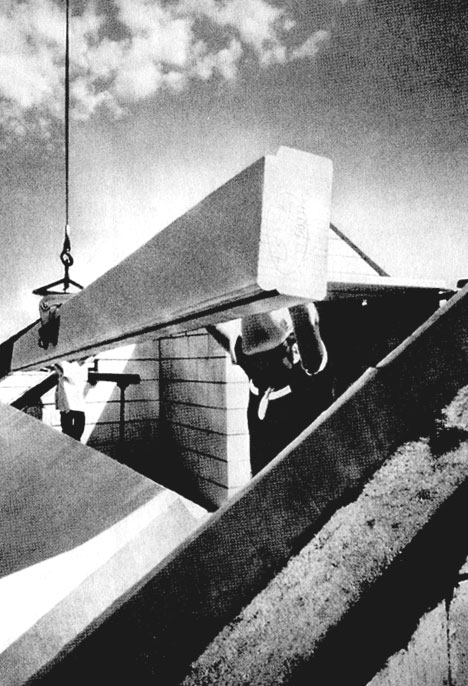

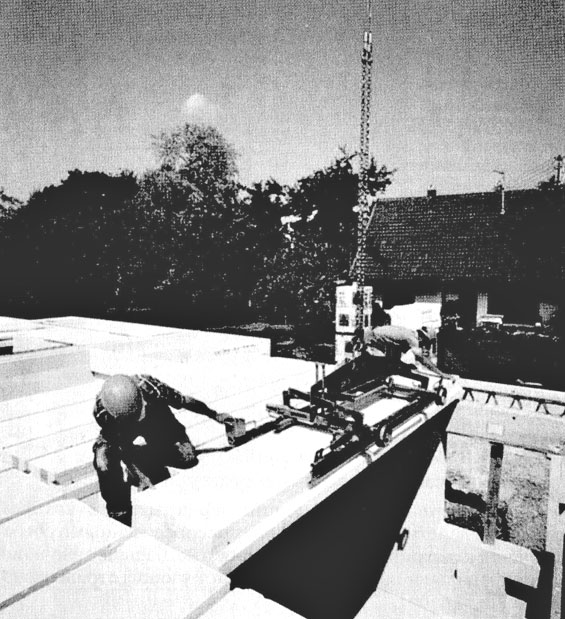

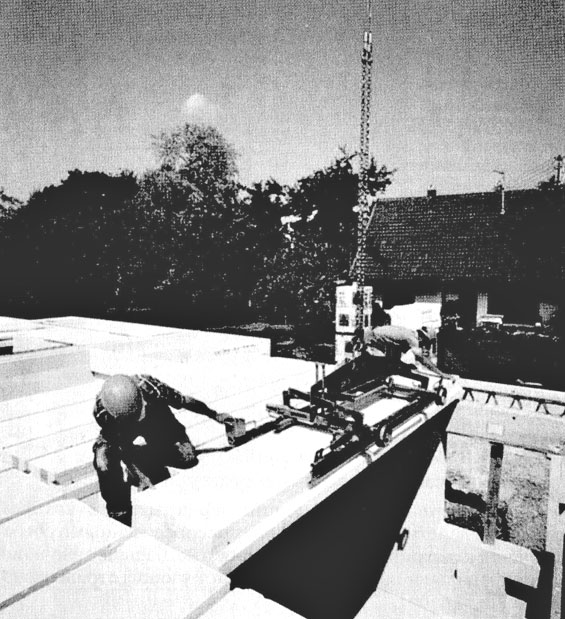

Несущую систему скатной стропильной кровли (рис. 4.57) проектируют, исходя из размеров дома, расстояния между стенами и высоты в коньке, а также конструкции кровли. Сечения несущих элементов кровли и их шаг назначают с таким расчетом, чтобы деформации кровли под действием снеговой нагрузки не приводили к нарушению и повреждениям герметичности кровельного покрытия и отделочных слоев со стороны помещения. Несмотря на устройство по периметру стен обвязочного контура, конструкция скатной стропильной кровли не должна передавать усилия распора на стены. Возникающий распор должен быть полностью воспринят затяжками. При невозможности установки затяжек конструкция несущей системы кровли должна исключать возникновения распорных усилий.Скатная кровля при относительно простой конфигурации может быть выполнена и с применением ячеистобетонных плит, укладываемых по уклону. В этом случае монтаж плит начинают с изделий, расположенных в карнизном узле (рис. 4.58).

Рис. 4.58. Монтаж плит покрытия скатной кровли клещевым захватом

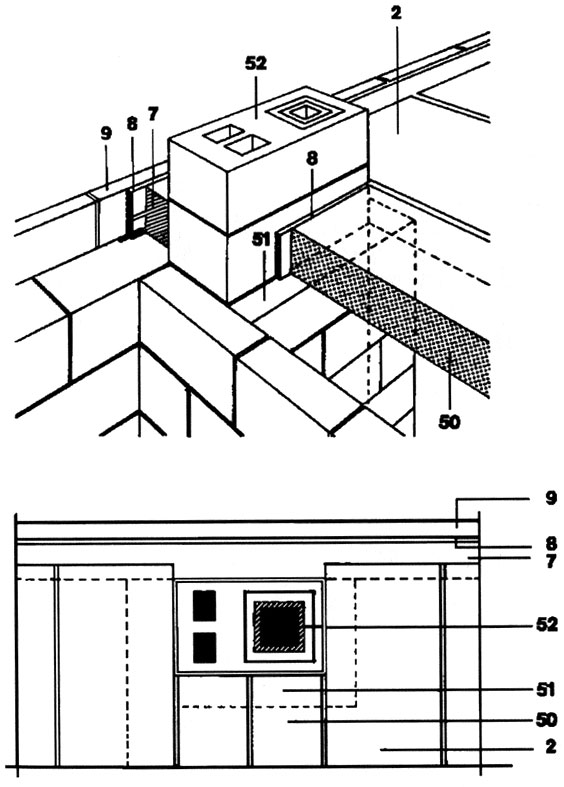

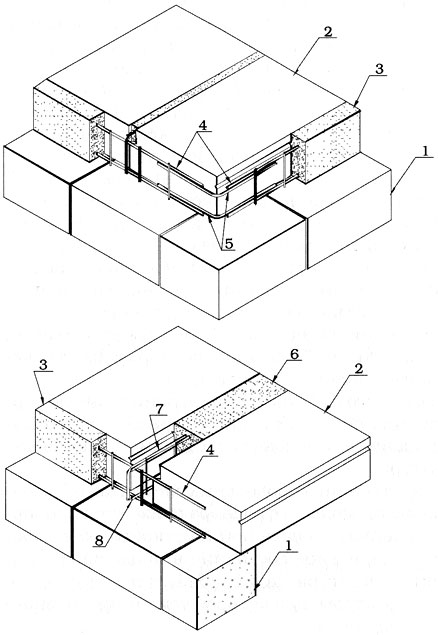

В зависимости от конструкции кровли, несущая система которых выполнена из ячеистобетонных, обвязочный контура может быть выполнен как в лотковых блоках (рис. 4.59), так и в плоскости плит покрытия (рис. 4.60).

Рис. 4.59. Скатная кровля с плитами из ячеистого бетона и обвязочным контуром в лотковых блоках

1 - кладка наружной стены; 2 - ячеистобетонная плита покрытия;

3 - лотковый блок; 4 - каркас обвязочного контура;

5 - бетон замоноличивания; 6 - анкерный выпуск; 7 - карман;

8 - замоноличенный межплитный шов

Рис. 4.60. Скатная кровля с плитами из ячеистого бетона и обвязочным поясом по верхнему обрезу кладки в уровне плит покрытия

1 - кладка наружной стены; 2 - ячеистобетонная плита покрытия; 3 - железобетонный обвязочный контур; 4 - теплоизоляционный вкладыш; 5 - арматурный каркас обвязочного контур; 6 - стержень в межплитном шве

Скатная кровля с плитами из ячеистого бетона может быть дополнительно утеплена эффективными теплоизоляционными материалами. Кровельное покрытие устраивают из штучных материалов, например, керамической, цементно-песчаной или металлической черепицы.

Для защиты стен от увлажнения атмосферными осадками при устройстве скатных кровель в зданиях со стенами из ячеистого бетона следует предусматривать свесы не менее 500 мм. Отвод атмосферной влаги с кровли должен быть организован со сбором стоков в желоба и стоком по водосточным трубам.

Проектирование кровель и их эксплуатацию следует осуществлять в соответствии с требованиями [4.10, 4.13]. Теплотехнические расчеты кровель выполняют в соответствии с [4.7].

В заключение рассмотрения конструкций индивидуальных жилых домов авторы напоминают, что более подробно практические вопросы строительства домов из ячеистого бетона, в том числе силами застройщика, рассмотрены в достаточно популярных изданиях [4.16, 4.17]. Грамотно запроектированный дом из ячеистого бетона и построенный под руководством и при участии специалистов имеет вполне респектабельный вид (рис. 4.61). Помещения этого дома имеют отличные параметры микроклимата при любых погодных условиях, а конструкции обладают высокой надежностью и долговечностью.

Рис. 4.61. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом с мансардой из ячеистого бетона

1.4. Внутриквартирные лестницы

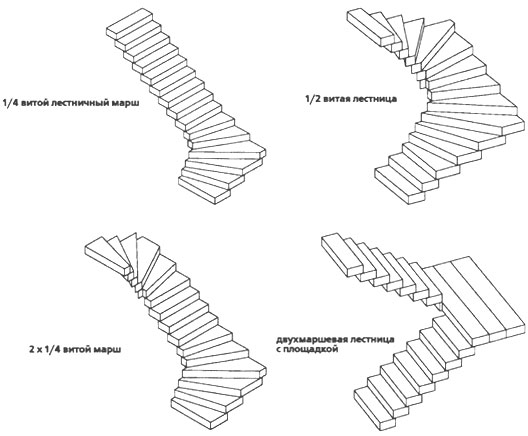

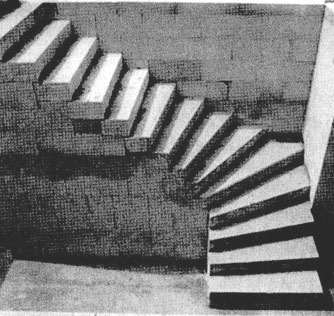

В жилых домах с помещениями, расположенными в нескольких уровнях, лестницы также могут быть устроены с применением ступеней из ячеистого бетона. Современное производство ячеистобетонных изделий позволяет изготавливать ступени любых форм и размеров, а также элементы лестничных площадок, с помощью которых архитектор может проектировать лестницы любых очертаний (рис. 4.53).

Рис. 4.53. Варианты лестниц из ячеистобетонных изделий

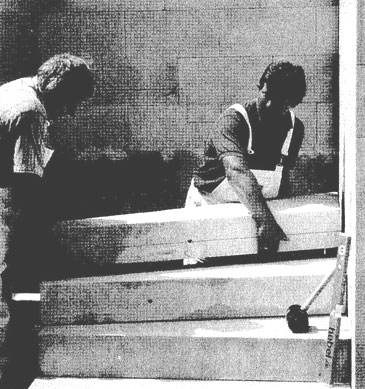

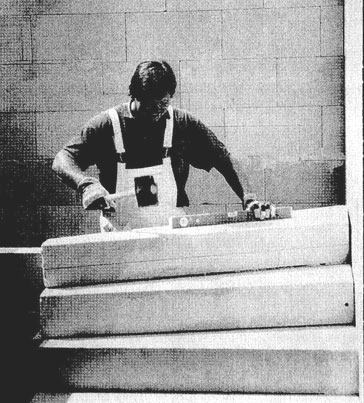

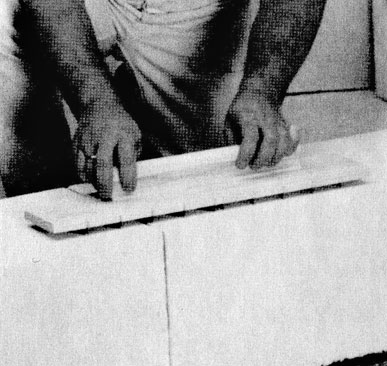

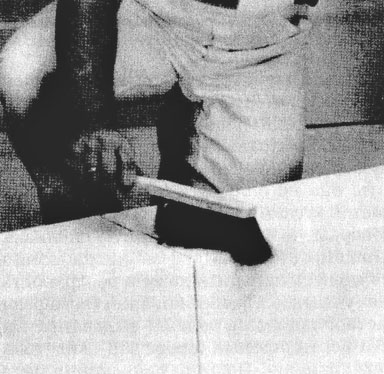

Ступени и элементы лестничных клеток опирают на капитальные стены или стены, являющиеся опорами лестниц. Стены лестниц возводят параллельно с остальными стенами. Укладку ступеней производят в процессе кладки стен (рис. 4.54). Для монтажа ступеней и элементов лестничных площадок применяют тот же раствор, что для кладки стен. Горизонтальность вертикальных поверхностей ступеней проверяют гидравлическим строительным уровнем и при необходимости корректируют резиновым молотком (рис. 4.55).

Рис. 4.54. Укладка лестничных ступней

Рис. 4.55. Проверка и выравнивание положения лестничных ступеней

Сложенная лестница (рис. 4.56) пригодна для перемещения, однако при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кромки ступеней. В процессе отделки лестниц штукатурными составами открытые кромки ступеней, подверженные воздействиям сосредоточенных нагрузок, должны быть усилены установкой металлических уголков. При отделке лестниц облицовочными или пиломатериалами усиление открытых кромок ступеней можно не выполнять.

Рис. 4.56. Общий вид сложенной лестницы до устройства защитного покрытия

1.3.3. Монтаж плит перекрытий и устройство обвязочного контура

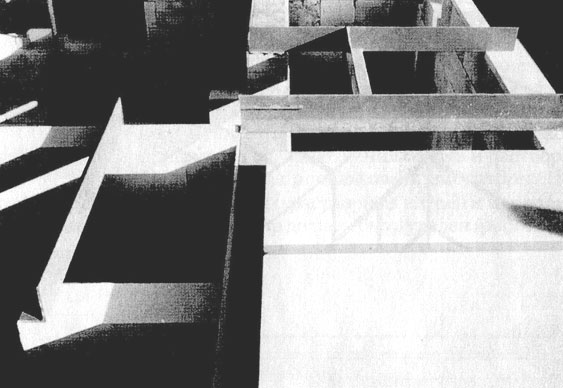

Для получения конструкции перекрытия, в которой плиты под действием вертикальных распределенных и сосредоточенных нагрузок работают совместно, большое значение имеет правильное выполнение соответствующих строительномонтажных работ.

До начала монтажа плит перекрытия из ячеистого бетона должен быть подготовлен монтажный горизонт. Подготовка монтажного горизонта кладки из ячеистобетонных блоков включает выравнивание опорной поверхности с помощью терки-шрейдера и удаление образовавшейся пыли. Если опирание плит осуществляют на несущую часть сборно-монолитных перемычек, опорная поверхность тяжелого бетона должна быть очищена от наплывов цементного молока, выступающих зерен крупного заполнителя, раковины и углубления должны быть выровнены.

Монтаж плит осуществляют с помощью специальных клещевых (рис. 4.46) или вильчатых захватов. Допускается также применять мягкие стропы, которые не приводят к повреждениям кромок плит. Опирание плит выполняют на выравнивающий слой раствора. При этом строго следят за установкой их в соответствии с проектом. Точность монтажа плит оказывает влияние на размеры остальных конструктивных элементов узла опирания, в частности, на длину площадки опирания, габаритные размеры поперечного сечения обвязочного пояса, толщину теплоизоляционного вкладыша (при его наличии) или толщину блока из ячеистого бетона, укладываемого в уровне перекрытия. В местах расположения проемов для пропуска инженерных коммуникаций укороченные плиты укладывают в последнюю очередь, если их опирание выполняют на поддерживающие элементы. В зависимости от схемы расположения стен, конструкции перекрытия и схемы расположения стальных поддерживающих элементов последние могут быть установлены в проектное положение и до начала монтажа плит (рис. 4.47). Если же несущие стены обходят элементы инженерных систем (рис. 4.48), опирание на нихукороченных плит можно производить в общей очередности монтажа.

Рис. 4.46. Монтаж плит перекрытия из ячеистого бетона с помощью клещевого захвата

Рис. 4.47. Стальные поддерживающие элементы для опирания укороченных плит перекрытия

Рис. 4.48. Конструкция перекрытия в местах расположения инженерных коммуникаций с опиранием укороченных плит на стены

После окончания монтажа плит по ним допускается перемещение рабочих, складирование некоторого количества материалов, а также инструментов и инвентаря в пределах нагрузок, которые должны быть определены с учетом несущей способности плит и указаны в проекте производства работ.

После того, как будет установлена опалубка обвязочного контура, начинают укладку арматурных каркасов (рис. 4.49) и стержней в межплитные швы (рис. 4.50). Стержни и каркасы должны быть зафиксированы в проектном положении, чтобы обеспечить требуемые защитные слои бетона и соответствие конструкции проекту.

Рис. 4.49. Установленные в проектное положение арматурные изделия обвязочного контура

Рис. 4.50. Укладка Г-образных стержней в межплитные швы

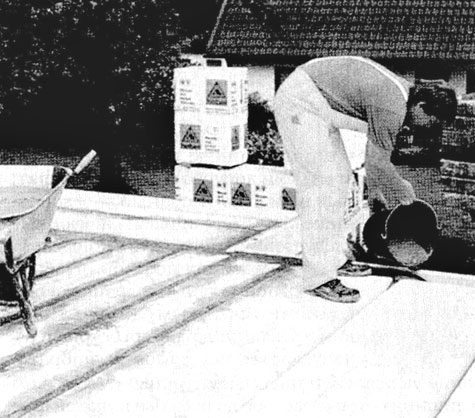

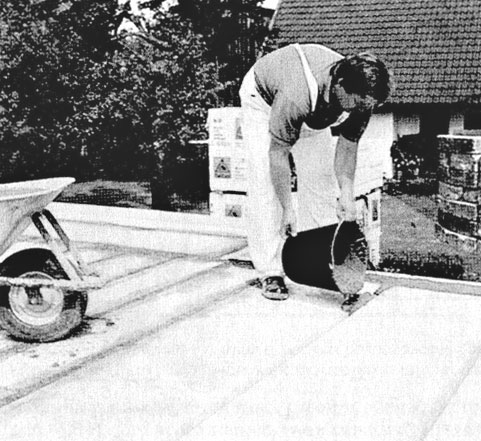

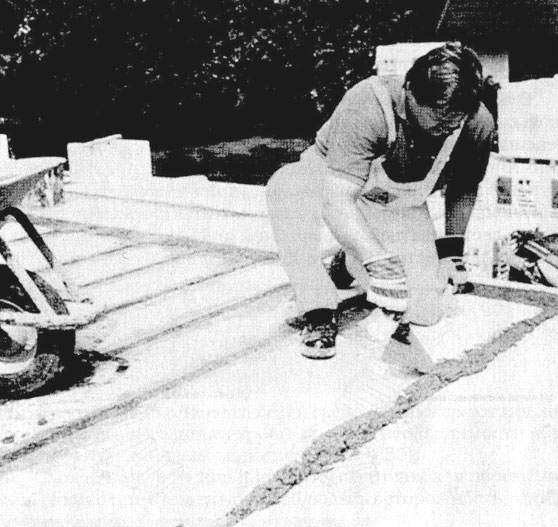

По окончании установки арматурных изделий приступают к замоноличиванию межплитных швов и обвязочного контура (рис. 4.51), для этого используют тяжелый или мелкозернистый бетон. Если фракция крупного заполнителя тяжелого бетона такова, что затрудняет укладку бетонной смеси в армированные межплитные швы, для этой цели допускается использовать плотный цементно-песчаный раствор марки не ниже M100. Бетонные и растворные смеси следует приготавливать с применением водоудерживающих добавок, чтобы обеспечить их нормальные условия твердения на контакте с ячеистым бетоном. При необходимости для уплотнения бетона и раствора допускается использовать вибраторы. По окончании укладки бетонных и растворных смесей и их уплотнения лишний бетон и раствор должен быть удален (рис. 4.52).

Рис. 4.51. Замонолинивание обвязочного контура и межплитных швов

Рис. 4.52. Удаление лишнего бетона (раствора)

По окончании устройства перекрытия работы на этом участке должны быть приостановлены для набора бетоном (раствором) прочности, при которой обвязочный контур и межплитные швы не будут повреждены при перемещениях по перекрытию и прогибах плит под нагрузкой, возникающей при производстве дальнейших работ. Прочность бетона (раствора), при которой можно продолжать работы на перекрытии, должна быть установлена в проектной документации. Ее следует принимать не менее 50% проектной прочности. Для контроля набора бетоном (раствором) прочности одновременно с замоноличиванием обвязочного контура и межплитных швов из используемых смесей должны быть изготовлены контрольные образцы-кубы. После распалубки и до испытаний кубы следует хранить на перекрытии. В жаркую солнечную погоду необходимо обеспечить надлежащий уход за уложенным бетоном (раствором) и контрольными образцами - своевременный полив и защиту от солнечных лучей.

1.3.2. Расчет перекрытий с плитами из ячеистого бетона с обвязочным контуром

Расчет перекрытий выполняют на наиболее невыгодные сочетания расчетных нагрузок для соответствующих групп предельных состояний. Расчет заключается в определении нагрузок на плиты, входящие в состав ячейки перекрытия, определении наиболее нагруженных плит, оценке этих плит по I и II группам предельных состояний, расчете обвязочного контура.

Для определения нагрузок на плиты, входящие в состав ячейки перекрытия, определяют значения, места и характер приложения этих нагрузок в пределах каждой ячейки.

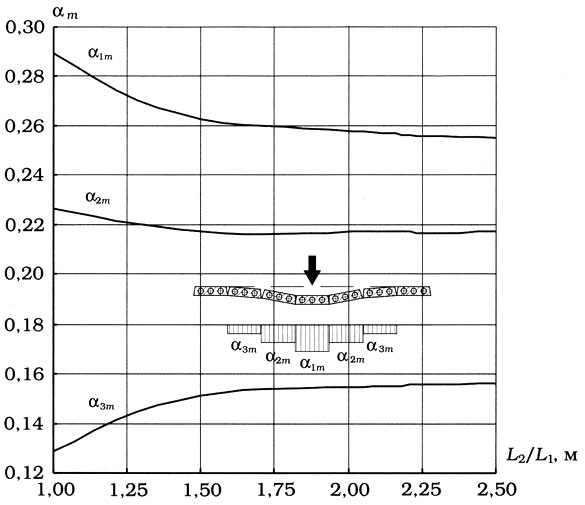

При действии на перекрытие сплошной равномерно распределенной нагрузки значение коэффициента kq нагрузки, приходящейся на наиболее деформируемую среднюю плиту (при нечетном числе плит) или две средние плиты (при четном числе плит) в зависимости от отношения длин сторон прямоугольной ячейки перекрытия определяют по графику на рис. 4.39. При отношении длин сторон прямоугольной ячейки перекрытия больше 2,5 значение коэффициента kq нагрузки принимают постоянным и равным 1,0.

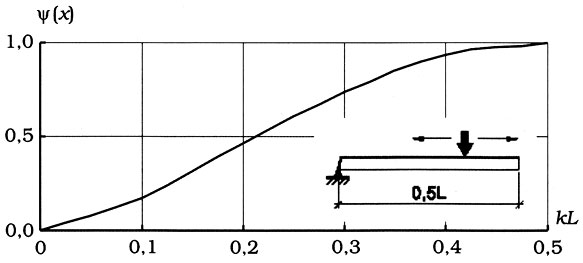

При действии в пределах ячейки перекрытия точечных или сплошных полосовых нагрузок из значения, приходящиеся на отдельные плиты, определяют с помощью графиков на рис. 4.40, 4.41. Действующие нагрузки приводят к равномерно распределенным по длине или ширине плиты.

Расчет плит перекрытия из ячеистого бетона автоклавного твердения по I и II группам предельных состояний рекомендуется выполнять с учетом продольного распора, возникающего по торцам плит вследствие их изгиба под нагрузкой ввиду сопротивления, создаваемого обвязочным контура.

Рис. 4.39. График для определения коэффициента kq нагрузки, приходящейся на наиболее деформируемые плиты ячейки перекрытия с обвязочным контуром

Рис. 4.40. График для определения коэффициентов αm при погружении отдельных плит перекрытия

Рис. 4.41. График для определения коэффициента ψ(х) при произвольном положении сосредоточенной или полосовой (поперек пролета плиты) нагрузки

Расчет плит с учетом продольного распора допускается выполнять на действие эквивалентной равномерно распределенной нагрузки q, вызывающей в расчетном сечении изгибающий момент, равный по величине изгибающему моменту от фактических нагрузок.

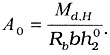

Изгибающий момент в нормальном сечении плиты перекрытия при действии на нее произвольной комбинации нагрузок с учетом продольного распора определяют по формуле:

Md,H=Md,eg-HeH

где: Md,eq - эквивалентный расчетный изгибающий момент в нормальном сечении от внешней нагрузки, определяемый по формуле; Н - усилие продольного распора.

Эксцентриситет усилия продольного распора eн определяют по формуле:

где: h - высота поперечного сечения; хc - сжатая зона приведенного сечения (с учетом арматуры); аs - расстояние от растянутой грани сечения до центра тяжести растянутой арматуры.

Эквивалентную равномерно распределенную нагрузку определяют как для свободно опертого однопролетного изгибаемого элемента по формуле:

где: Llc - расчетный пролет плиты.

Усилие распора Н определяют по формуле:

где: Ψ - коэффициент, учитывающий полноту эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны по торцу плиты и пластические свойства ячеистого бетона и равный 0,135; i-радиус инерции поперечного сечения, который допускается определять по бетонному сечению по формуле  — (Ib и Ab - соответственно момент инерции и площадь бетонной составляющей поперечного сечения).

— (Ib и Ab - соответственно момент инерции и площадь бетонной составляющей поперечного сечения).

Проверку прочности нормального сечения плит выполняют согласно п. 3.15 СНиП 2.03.01 без учета сжатой арматуры.

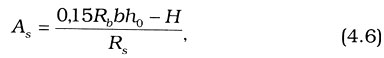

Площадь растянутой арматуры при подборе плит под расчетную эквивалентную равномерно распределенную нагрузку определяют без учета сжатой арматуры и принимают большим из следующих значений:

В формулах (5) и (6):

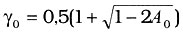

Rb и Rs - соответственно расчетные сопротивления ячеистого бетона автоклавного твердения и арматурной стали для расчета по I группе предельных состояний; расчетные сопротивления следует принимать с учетом коэффициентов условий работы по СНиП 2.03.01 - 84*; b и h0 - соответственно ширина и рабочая высота сечения плиты; g0 - коэффициент, определяемый по формуле  где

где

Во всех случаях площадь растянутой арматуры следует принимать не менее Аs,min= 0,0005bh0.

При назначении площади сечения растянутой арматуры должны удовлетворяться требования п. п. 1.19 и 4.9 СНиП 2.03.01-84*.

Расчет ширины раскрытия нормальных трещин в плитах из ячеистого бетона автоклавного твердения с учетом продольного распора следует производить по рекомендуемому «Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» (к СНиП 2.03.01-84*) на действие изгибающего момента от нормативной эквивалентной равномерно-распределенной нагрузки, определяемого по формуле (4.1).

Прогибы плит из ячеистого бетона автоклавного твердения при действии изгибающего момента от нормативной эквивалентной равномерно-распределенной нагрузки с учетом продольного распора расчитываются по формуле:

где: 1/r- кривизна в расчетном сечении изгибаемого элемента с трещинами в растянутой зоне, определяемая по формуле (69) рекомендуемого «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» (к СНиП 2.03.01-84*) без учета продольного усилия; кн - коэффициент, учитывающий действие продольного распора, определяемый по формуле:

Расчетное значение прогиба не должно превышать предельно допустимых значений, установленных СНиП 2.01.07-85.

Расчет наклонных сечений плит следует выполнять по СНиП 2.03.01 и рекомендуемому «Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» (к СНиП 2.03.01-84*) с учетом усилия продольного распора.

Расчет обвязочного контура на действие усилия продольного распора производят с учетом требований СНБ 5.03.01-02. Расчет по I группе предельных состояний следует выполнять на действие усилия продольного распора, возникающего от расчетной эквивалентно равномерно распределенной нагрузки, приложенной к наиболее нагруженной плите в составе ячейки перекрытия.

Растягивающее усилие N1 в элементах обвязочного контура, параллельных пролету плит, определяют по формуле:

где: n - число плит в ячейке перекрытия.

Площадь поперечного сечения нижней арматуры As1 в продольном элементе обвязочного контура, воспринимающем растягивающее усилие продольного распора N1 при расчете по I группе предельных состояний следует определять от действия на перекрытие расчетных нагрузок по СНБ 5.03.01-02 как для внецентренно растянутого элемента. Эксцентриситет приложения растягивающего усилия N1 в поперечном сечении элемента обвязочного контура определяют с учетом эксцентриситета усилия продольного распора плит перекрытия.

Площадь поперечного сечения верхней арматуры продольного элемента обвязочного контура следует принимать не менее 25% площади сечения нижней арматуры и не менее 50 мм2.

Площадь поперечного сечения нижней арматуры As2 в поперечном элементе обвязочного контура, воспринимающем растягивающее усилие поперечного распора N2, при расчете по I группе предельных состояний следует принимать равным площади сечения нижней арматуры As1 в продольном элементе обвязочного контура, умноженной на коэффициент δL. Коэффициент δL следует определять по формуле:

где: L2,с- расчетный пролет ячейки перекрытия в направлении, перпендикулярном пролету плит; допускается принимать равным расстоянию в свету между стенами.

Независимо от результатов расчета по формуле (4.10) коэффициент δL следует принимать не меньше 1,0.

Расчет элементов обвязочного контура ячейки перекрытия по II группе предельных состояний производят по образованию трещин по СНБ 5.03.01-02. Для выполнения расчетов могут быть использованы программные продукты, в частности, программа БЕТА, реализующая деформационную модель нормального сечения железобетонного элемента.

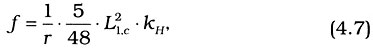

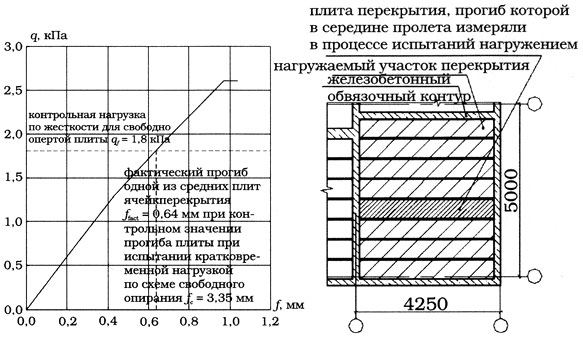

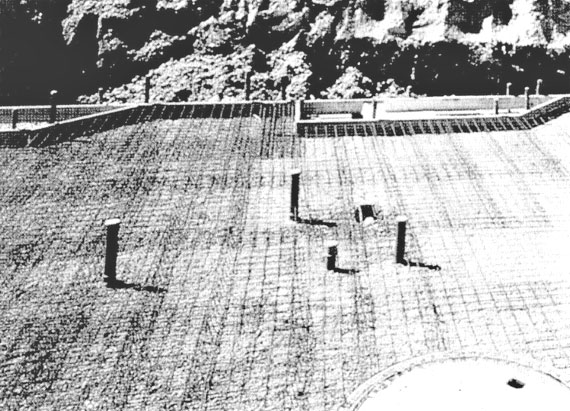

Натурные испытания фрагментов перекрытий статической нагрузкой (рис. 4.42, 4.43), проведенные на строящихся жилых домах №№2, 18 (по генплану) в микрорайоне «Большая Слепянка» (в 1997 г.) и дома №35 (по генплану) по проспекту «Газеты «Известия» (в 1999 г.) г. Минска, показали высокую эффективность конструкции перекрытия с обвязочным контуром и замоноличенными межплитными швами при опирании по периметру на стены. Прогибы средних плит перекрытия (рис. 4.44, 4.45), измеренные при проведении испытаний, составляли 20-25% от контрольных значений, установленных рабочими чертежами серии Б1.141 -1.2000 для плит при свободном опирании.

Рис. 4.42. Подготовка перекрытия к натурным испытаниям статической нагрузкой на строящемся жилом доме №18 по генплану в микрорайоне «Большая Слепянка» в г. Минске

Рис. 4.43. Нагружение перекрытия при проведении натурных испытаний на строящемся жилом доме №18 по генплану в микрорайоне «Большая Слепянка» в г. Минске (вверху - монтаж грузов, внизу - максимальная нагрузка в процессе испытаний)

Рис. 4.44. Прогибы плит перекрытия жилого дома №2 (по генплану) в микрорайоне «Большая Слепянка» при испытаниях погружением в построечных условиях

Рис. 4.45. Прогибы плит перекрытия жилого дома №18 (по генплану) в микрорайоне «Большая Слепянка» при испытаниях нагружением в построечных условиях

1.3.1. Общие положения по проектированию перекрытий с плитами из ячеистого бетона

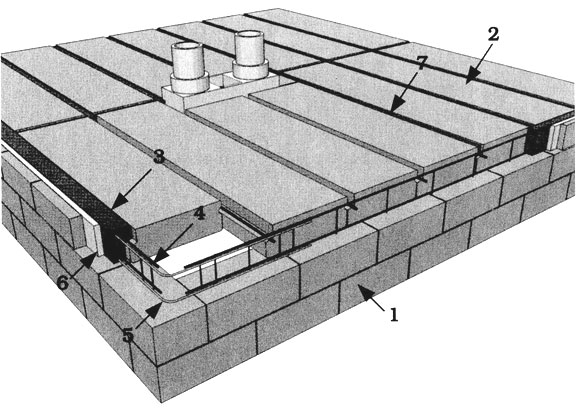

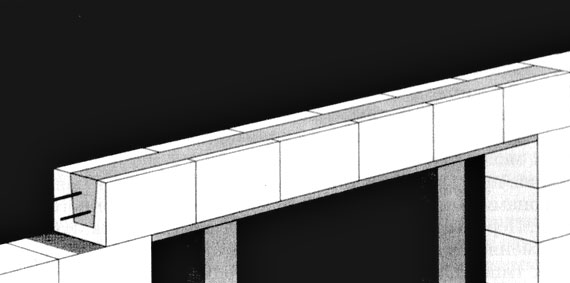

Общий вид конструкции перекрытия с плитами из ячеистого бетона показан на рис. 4.33.

Плиты из ячеистого бетона автоклавного твердения на глухих участках стен и простенков опирают непосредственно на кладку, принимая длину площадки опирания плит торцами в соответствии с объемно-планировочным решением здания, но не менее значения, указанного в рабочих чертежах серии Б1.041-1.2000. При опирании плит из ячеистого бетона автоклавного твердения на сборно-монолитные перемычки длину площадки опирания следует отсчитывать от грани железобетонной части перемычек, обращенной к помещению.

Швы между плитами тщательно заполняют плотным цементно-песчаным раствором марки не ниже Ml00 или тяжелым (мелкозернистым) бетоном. Необходимость заполнения швов и осуществления за ним тщательного контроля в процессе производства работ обусловлена обеспечением совместной работы плит при неравномерных нагрузках на перекрытие и исключения, так называемого, «клавишного» эффекта.

Для пропуска инженерных систем через перекрытия из плит из ячеистого бетона следует применять укороченные плиты, опираемые одним концом на стену, а другим - на поддерживающие элементы (рис. 4.34), изготавливаемые из листового или фасонного проката. При невозможности применения укороченных плит могут быть предусмотрены монолитные участки. Следует иметь в виду, что устройство технологических отверстий и проемов в плитах из ячеистого бетона автоклавного твердения не допускается.

Рис. 4.34. Опирание укороченных: плит перекрытия (1) из ячеистого бетона на поддерживающие элементы (2)

Как уже было отмечено, по периметру каждой ячейки перекрытий, устраиваемых с применением плит из ячеистого бетона, независимо от значений действующих на него нагрузок и несущей способности плит должен быть устроен замкнутый железобетонный обвязочный контур. Его выполняют из тяжелого или мелкозернистого бетона класса по прочности на сжатие не ниже С20/25 и армируют стержневой арматурной сталью класса S400 или S500. Высота поперечного сечения элементов обвязочного контура должна быть равна высоте плит перекрытия. Ширину поперечного сечения элементов обвязочного контура следует назначать с учетом толщины стен, условий обеспечения восприятия элементам обвязочного контура растягивающих усилий и размещения арматуры. По конструктивно-технологическим соображениям ширину сечения элементов обвязочного контура следует принимать не менее 100 мм.

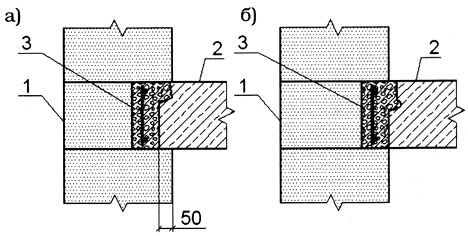

Для лучшего сопротивления действию вертикальной поперечной нагрузки перекрытие следует проектировать таким образом, чтобы опорные реакции от плит передавать на все стены опорного контура. Это достигается заведением продольных граней крайних плит ячейки перекрытия на стены на глубину 50 мм. В случае, если профиль продольных граней плит обеспечивает надежный и прочный контакт с бетоном обвязочного контура, допускается через него передать часть нагрузки от перекрытия на стены (рис. 4.35).

Рис. 4.35. Варианты сопряжения плит из ячеистого бетона со стенами

а - опирание продольной гранью;

б - передача усилия через железобетонный обвязочный контур 1 - кладка стены; 2 - плита перекрытия из ячеистого бетона; 3 - железобетонный обвязочный контур

Для предотвращения хрупкого разрушения и обрушения плит перекрытия из ячеистого бетона при аварийных воздействиях (например, взрывах газа, горюче-смазочных материалов и т. п.) следует предусматривать связь плит со стенами. Эту связь обеспечивают установкой между плитами стержней из арматурной стали класса S400 или S500 диаметром 10 мм в виде Г-образных стержней (рис. 4.36).

Рис. 4.36. Устройство связей перекрытия со стенами с помощью Г-образных стержней

1 - кладка стены; 3 - плиты перекрытия; 3 - обвязочный контур; 4 - каркас обвязочного контур; 5 - замоноличенный шов между плитами; 6 - Г-образный стержень

Глубину анкеровки Г-образных стержней в бетоне обвязочного контура и швов между плитами определяют согласно указаниям п.п. 11.2.31-11.2.34 СНБ 5.03.01.

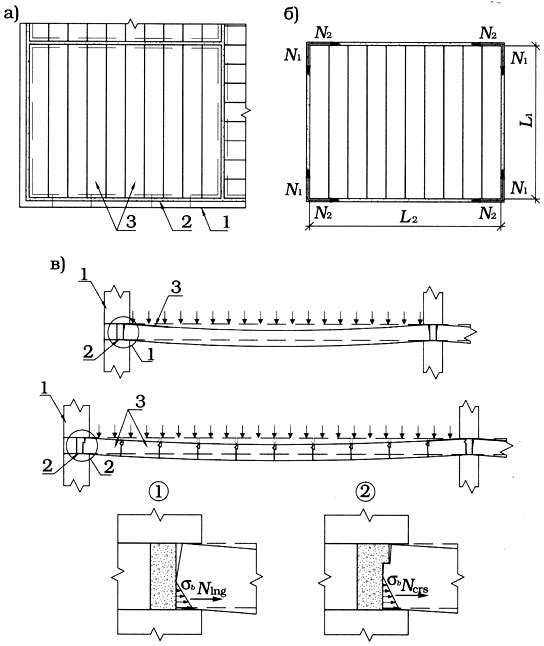

При действии на ячейку перекрытия поперечной (вертикальной) нагрузки конструкция испытывает изгиб в двух направлениях - вдоль и поперек пролета плит. Схема развития деформаций и соответствующих им усилий по направлению осей симметрии ячейки перекрытия прямоугольной формы показана на рис. 4.37.

Рис. 4.37. Схема деформаций и усилий в элементах ячейки сборно-монолитного перекрытия

а - общий вид перекрытия; б - расчетная схема ячейки 1 - стена; 2 - обвязочный контур; 3 - плиты перекрытия

Вследствие изгиба плит в плоскости, параллельной их пролету, опорные сечения (торцы) плит стремятся повернуться на некоторый угол. За счет образования и раскрытия нормальных трещин торцы плит стремятся получить линейное (горизонтальное) перемещение. Повороту и горизонтальному перемещению торцов плит препятствует обвязочный контур. Ввиду ограничения перемещений торцов возникает усилие продольного распора Nv распределенное по длине поперечных элементов обвязочного контура. Для плит, входящих в состав ячейки перекрытия, усилие продольного распора является сжимающим, приложенным по торцам, и создает разгружающее воздействие в виде сосредоточенных моментов, действующих на опорах, и имеющих знак, обратный знаку моментов от действия внешней нагрузки. Для продольных элементов обвязочного контура усилие продольного распора является растягивающим.

Плиты перекрытия ввиду различных граничных условий по боковым (продольным) граням и перераспределения усилий через замоноличенные швы прогибаются неравномерно и испытывают кручение относительно продольной оси. Боковые (продольные) грани крайних плит ячейки перекрытия стремятся повернуться на некоторый угол и сместиться в горизонтальном направлении, чему препятствует обвязочный контур. Ввиду ограничения поворота и перемещений боковых (продольных) граней возникает усилие поперечного распора N2, распределенное по длине продольных элементов обвязочного контура. Для плит, входящих в состав ячейки перекрытия, усилие поперечного распора является сжимающим, приложенным по торцам, и создает разгружающее воздействие в виде распределенных моментов, действующих по боковым (продольным) граням. Для продольных элементов обвязочного контура усилие поперечного распора является растягивающим.

Эффект обвязочного контура в виде ограничения деформаций, возникающих по краям ячейки перекрытия, сохраняется до наступления предельного состояния в элементах обвязочного контура.

С образованием трещин в продольных элементах обвязочного контура усилие продольного распора снижается пропорционально уменьшению продольной жесткости железобетонного сечения. Предельное состояние в продольных элементах обвязочного контура характеризуется текучестью рабочей (нижней) арматуры, при которой усилие продольного распора снижается до нуля.

С образованием трещин в поперечных элементах обвязочного контура происходит снижение их продольной жесткости и постепенное уменьшение усилия поперечного распора. Уменьшение усилия поперечного распора приводит к снижению эффекта перераспределения усилий между плитами. Предельное состояние в поперечных элементах обвязочного контура характеризуется моментом образования нормальных трещин.

Величины усилий продольного и поперечного распора зависят от габаритных размеров ячейки перекрытия и физикомеханических характеристик материалов.

В местах пересечения элементов обвязочного контура должна быть обеспечена непрерывность армирования путем установки Г-образных каркасов (рис. 4.38).

Рис. 4.38.

Армирование обвязочного контура Г-образными стержнями в углах и в местах примыкания монолитных участков 1 - кладка стены; 2 - плиты перекрытия; 3 - обвязочный контур; 4 - каркас обвязочного контура; 5, 7-Г-образные стержни; 6 - монолитный участок перекрытия; 8 - каркас монолитного участка

Диаметр стержней Г-образных каркасов следует принимать равным большему из диаметров в пересекающихся элементах обвязочного контура.

Радиус загиба стержней Г-образных каркасов следует назначать по СНБ 5.03.01-02. Величина радиуса загиба в обязательном порядке должна быть указана на рабочих чертежах арматурных изделий.

При необходимости уменьшения или невозможности обеспечения длины зоны анкеровки стержней Г-образных каркасов допускается выполнять сварные соединения внахлест стержней плоских и Г-образных каркасов. Требуемую длину зоны анкеровки следует определять расчетом по СНБ 5.03.01-02.

1.3. Перекрытия - особенности конструкции и проектирования

Перекрытия в малоэтажных домах коттеджного типа со стенами из ячеистобетонных блоков устраивают, как правило, сборными из плит заводского изготовления, хотя в некоторых случаях, особенно при сложных очертаниях в плане, используют и монолитный железобетон. Монолитные перекрытия в домах такого типа традиционно проектируют как неразрезные, прибегая при сложных конфигурациях к статическому расчету методом конечных элементов с последующим конструированием в соответствии с действующими нормами проектирования. Конструкция монолитного перекрытия и технические решения узлов его опирания на стены достаточно просты и поэтому не требуют подробного рассмотрения. В то же время конструкции сборных перекрытий имеют некоторые характерные особенности, которые рассматриваются в этом подразделе.

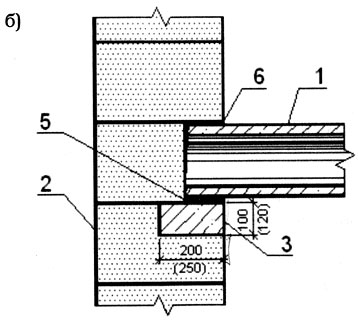

Перекрытия в домах со стенами из ячеистобетонных блоков устраивают с применением одного из двух типов плит: ячеистобетонных по серии Б. 1.041 -1.2000 или многопустотных плит из тяжелого или легкого бетона по серии 1.041-1 (рис. 4.31). Как вариант, перекрытия могут быть выполнены и из многопустотных плит безопалубочного формования по шифру 0-312. Опирание плит из тяжелого бетона непосредственно на кладку выполнять не рекомендуется ввиду значительной разницы жесткостей тяжелого или легкого и ячеистого бетонов. В таких случаях вдоль линии опирания плит устраивают непрерывный железобетонный пояс, принимая его ширину в пределах 200-250 мм (рис. 4.32).

Рис. 4.32. Опирание многопустотных плит на кладку стен из ячеистобетонных блоков с устройством обвязочного контура 1 - плита перекрытия; 2 - кладка стены; 3 - железобетонный распределительный контур; 4 - бетон монолитного обвязочного контура; 5 - арматурный каркас обвязочного контура; 6 - анкерный выпуск из железобетонного распределительного контура; 7 - выравнивающий слой раствора; 8 - теплоизоляционный вкладыш

В зарубежной практике строительства по периметру ячейки перекрытия устраивают, так называемый, кольцевой анкер из монолитного железобетона. Как было отмечено в главе 3, назначение кольцевого анкера заключается в повышении сопротивления несущего остова здания действию ветровых нагрузок и устойчивости при аварийных воздействиях. Для повышения сопротивления кладки стен из ячеистобетонных блоков действию силовых и температурных нагрузок, а также проявлениям усадочных деформаций и неравномерных деформаций оснований фундаментов кольцевой анкер связывают железобетонным опорным контуром, создавая таким образом замкнутый монолитный контур (рис. 4.33). Для этих же целей в межплитные швы, которые по окончании монтажа плит заполняют плотным цементно-песчаным раствором или высокоподвижным бетоном, укладывают арматурные стержни. В отечественной практике строительства такая конструкция перекрытий с многопустотными плитами из тяжелого и легкого бетонов распространения не получила.

Рис. 4.33. Схема сборно-монолитного перекрытия

1 - стена; 2 - плита перекрытия; 3 - обвязочный контура; 4 - плоский каркас обвязочного контура; 5 - гнутые стержни в углах обвязочного контура; 6 - теплоизоляционный вкладыш; 7 - замоноличенный межплитный шов

Перекрытия из многопустотных железобетонных плит целесообразно устраивать при шаге несущих стен больше 6 м, а также в тех случаях, когда несущей способности плит из ячеистого бетона не достаточно. В подавляющем же большинстве индивидуальных жилых домов ввиду особенностей их объемно-планировочного решения шаг стен редко превышает 6 м, поэтому в таких случаях применяют плиты перекрытия из автоклавного ячеистого бетона. Конструкция перекрытий с плитами из ячеистого бетона принципиально не отличается от аналогичных конструкций с применением плит из тяжелого бетона, за исключением того, что устройство по периметру ячеек перекрытия железобетонного обвязочного контура, аналогичного упомянутому кольцевому анкеру, является обязательным. Одной из особенностей конструкции обвязочного контура является то, что он должен быть замкнутым и ни при каких условиях не должен прерываться по длине.

1.2.4. Защитно-декоративные покрытия стен

Конструкции из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения обычно проектируют с декоративно-защитными слоями.

Декоративно-защитные слои со стороны фасада здания могут быть выполнены из кладочных материалов, облицовочных материалов и изделий с механическим креплением, а -также штукатурными и окрасочными составами. Применение облицовочных материалов и изделий с креплением на клеящих составах для отделки стен из изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения не допускается.

Нанесение штукатурных составов следует начинать при влажности ячеистобетоных блоков не выше 27%.

Декоративно-защитные слои из кладочных материалов со стороны фасада здания допускается устраивать в домах не выше двух этажей (не считая цокольный и мансардный этажи). При этом опирание кладки отделочного слоя должно выполняться только на конструкцию стен подвала или цоколя. Передача вертикальных усилий от облицовочного слоя на кладку стен не допускается.

Кладку декоративно-защитного слоя наружных стен со стороны фасада здания для обеспечения беспрепятственного удаления водяных паров, диффундирующих через ограждение следует проектировать на относе с вентилируемой воздушной прослойкой и креплением к основной кладке стальными связевыми элементами. Количество стальных связевых элементов определяют расчетом, но в любом случае принимают не менее 4 шт. на 1 м2 поверхности стены, при этом общая площадь поперечного сечения связевых элементов должна составлять не менее 300 мм2. Стальные связевые элементы в зависимости от условий эксплуатации должны иметь антикоррозионное покрытие согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 [4.11].

Для устройства декоративно-защитных слоев вертикальных поверхностей кладки со стороны фасада, а также изнутри здания в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации целесообразно использовать составы для высококачественных штукатурных работ по СТБ 1072-97 [4.3], строительные композиции по СТБ 1263-2001 [4.4] или штукатурные смеси по СТБ 1307-2002 [4.5], модифицированные полимерными добавками. В помещениях с влажным режимом эксплуатации, а также в местах возможного непосредственного воздействия влаги необходимо использовать гидроизоляционные штукатурные составы. Все штукатурные составы, строительные композиции и штукатурные смеси, применяемые для отделки поверхностей из ячеистого бетона, должны быть модифицированы водоудерживающими добавками из расчета 98% водоудерживающей способности.

Для отделки вертикальных поверхностей теплоизоляционной кладки в местах, где возможно образование снеговых мешков и интенсивное воздействие атмосферной влаги, необходимо применять составы для высококачественных штукатурных работ, предназначенные для эксплуатации в местах повышенной влажности. Для устройства декоративно-защитных слоев горизонтальных и наклонных поверхностей кладки в местах возможного воздействия атмосферных осадков в виде дождя, снега или талых вод независимо от наличия водоотводящих устройств применяют гидроизоляционные составы по СТБ 1072-97.

При толщине защитно-декоративного слоя до 10 мм включительно его допускается не армировать. Если толщина защитно-декоративного слоя составляет от 10 мм до 15 мм, для более равномерного распределения усадочных деформаций его необходимо армировать стеклосеткой ССШ-160 по ТУ РБ 05780349.017-97 [4.6]. При толщине защитно-декоративного слоя от 15 мм до 20 мм включительно следует предусматривать армирование стальной сеткой по ГОСТ 3826-82 [4.1] или ГОСТ 5336-80 [4.2]. Проектирование защитно-декоративного слоя толщиной более 20 мм не допускается.

Для ограничения ширины раскрытия трещин в декоративно-защитных слоях, устраиваемых с применением штукатурных составов, строительных композиций и штукатурных смесей со стороны фасада и помещений независимо от наличия армирования этих слоев должно быть предусмотрено конструктивное армирование:

- в верхних и нижних углах проемов;

- в подоконных зонах;

- по длине сборно-монолитных перемычек;

- по высоте выступающих углов.

Конструктивное армирование следует выполнять:

- штукатурных слоев без армирования и с армированием стеклосеткой ССШ-160 по ТУ РБ 05780349.017 - из сетки ССШ-160;

- штукатурных слоев с армированием стальной сеткой по ГОСТ 3826 или ГОСТ 5336 - из сетки по указанным НТД.

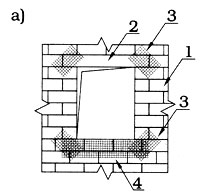

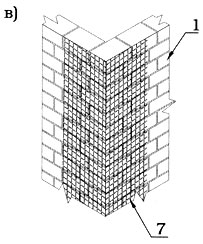

Схемы расположения конструктивного армирования приведены на рис. 4.30.

Рис. 4.30. Конструктивное армирование защитно-декоративного слоя кладки из ячеистобетонных блоков:

а - в подоконной зоне и в углах проемов; б - по открытым поверхностям и в опорных зонах сборно-монолитных перемычек; в - с наружной стороны выступающих углов 1 - кладка стены; 2 - сборная перемычка; 3 - сетка косвенного армирования в углах проемов; 4 - сетка косвенного армирования в подоконной зоне; 5 - сборно-монолитная перемычка; 6 - сетка косвенного армирования по открытым поверхностям перемычек

Нанесение составов защитно-декоративных покрытий следует производить на заранее подготовленную поверхность. В первую очередь необходимо устранить все неровности, впадины, мелкие сколы бетона, образовавшиеся в процессе транспортирования и укладки ячеистобетонных блоков, а также затереть щели вдоль линий вертикальных и горизонтальных швов. Подготовку поверхностей стен под отделку можно выполнять как составами, применявшимися для кладки стен, так и специальными ремонтными композициями (рис. 4.31). После ремонта дефектных участков поверхность стен еще раз шлифуют теркой, удаляют пыль, после чего приступают к нанесению составов защитно-декоративных покрытий.

Рис. 4.31. Опирание многопустотных плит на кладку стен из ячеистобетонных блоков

а - вариант с передачей усилия от верхнего яруса кладки на опорную часть плиты; б - вариант с передачей усилия от верхнего яруса кладки на кладку нижнего яруса

1 - плита перекрытия; 2 - кладка стены; 3 - железобетонный распределительный пояс; 4 - теплоизоляционный вкладыш; 5 - выравнивающий слой раствора; 6 - незаполненный шов

Нанесение защитно-декоративных покрытий может выполняться как вручную, так и механизированным способом. Последний предпочтительнее тем, что позволяет получать более ровную поверхность нанесенного слоя материала и его однородную структуру.

1.2.3. Перемычки

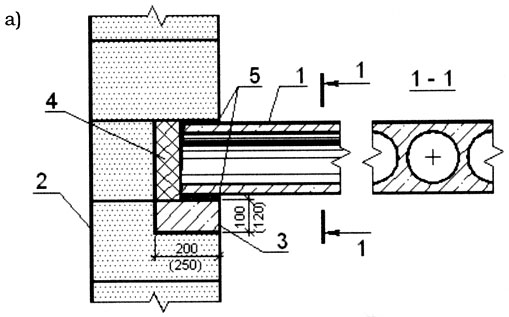

Проемы в стенах перекрывают сборными брусковыми или арочными перемычками. При отсутствии или невозможности изготовления сборных изделий требуемой длины или несущей способности применяют сборно-монолитные перемычки, устраиваемые с применением лотковых блоков.

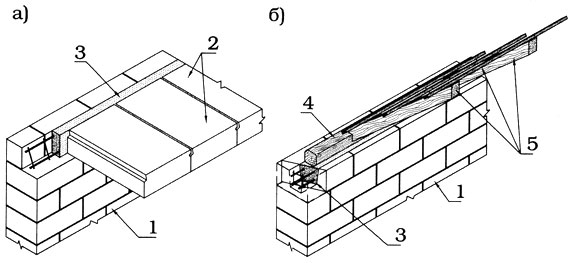

В зависимости от величины нагрузки, воспринимаемой сборно-монолитными перемычками, они могут быть армированы как обычной (рис. 4.28), так и жесткой (рис. 4.29) арматурой. Последние следует применять для ограничения ширины раскрытия швов между лотковым блоками. Сборно-монолитные перемычки следует проектировать как свободно опертые. Глубина опирания несущих сборно-монолитных перемычек на стены должна составлять не менее 250 мм, ненесущих - не менее 150 мм.

Рис. 4.28. Сборно-монолитная перемычка со стержневой арматурой

Рис. 4.29. Сборно-монолитная перемычка с жесткой арматурой в лотковых блоках

1 - кладка наружной стены;

2 - лотковый блок;

3 - жесткая арматура (прокатной профиль);

4 - бетон замоноличивания

Расчет сборных перемычек выполняют по СНиП 2.03.01-84*, сборно-монолитных перемычек - по СНБ 5.03.01-02, не учитывая в расчете лотковые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения. Бетон замоноличивания лотковых перемычек рекомендуется принимать не ниже класса по прочности на сжатие С16/20.

Несущие перемычки, воспринимающие нагрузку от перекрытий, рассчитывают с учетом фактической схемы приложения нагрузок. Перемычки, воспринимающие только нагрузку от кладки, рассчитывают как висячие балки согласно СНиП П-22-81.

Монтаж сборных перемычек в зависимости от их размеров и веса выполняют как вручную, так и с помощью грузоподъемных механизмов. Обычно захват крупноразмерных перемычек производят специальными траверсами или мягкими стропами, не повреждающими ребра ячеистобетонного сечения. Перемычки укладывают на тот тип раствора, который применяется для кладки стен. Сочетание растворов различных типов для ведения кладки и опирания перемычек не допускается.

Сборно-монолитные перемычки устраивают непосредственно на месте их проектного положения. Для этого в свету проема сооружают поддерживающую конструкцию, на которой монтируют лотковые блоки.

1.2.2. Общие правила возведения стен из ячеистобетонных блоков

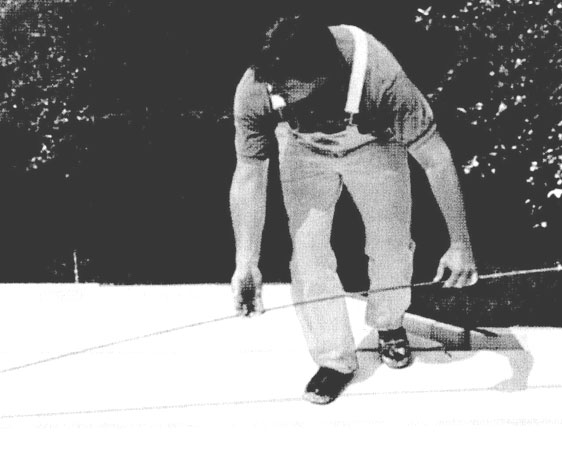

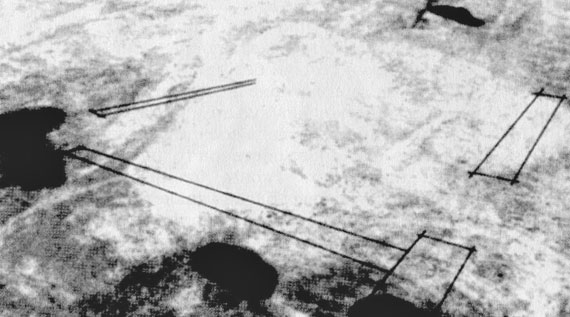

После того, как бетон фундамента набрал соответствующую прочность, приступают к возведению стен заглубленной части. Для этого выполняют разметку мест расположения наружных и внутренних стен (рис. 4.13) или намечают места установки угловых блоков и переносят разбивочные оси на поверхность фундамента.

Рис. 4.13. Разметка мест положения внутренних и наружных стен на поверхности фундамента

Горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и опорным рядом блоков стен заглубленной части устраивают с помощью гидроизоляционного раствора, наносимого кистью в несколько слоев (рис. 4.14). Горизонтальная гидроизоляция может быть также выполнена и традиционным способом - с помощью рулонных гидроизоляционных материалов, укладываемых по слою свежего плотного цементно-песчаного раствора (с соотношением цемент-песок - 1:3) толщиной 10 мм (рис. 4.15, рис. 4.16). Подстилающий слой свежего раствора необходим для того, чтобы избежать повреждений гидроизоляционного слоя неровностями бетонной поверхности.

Рис. 4.14. Устройство горизонтальной гидроизоляции из специального состава, наносимого кистью в несколько слоев

Рис. 4.15. Устройство постилающего слоя из свежего плотного цементно-песчаного раствора

Рис 4.16. Укладка рулонного гидроизоляционного материала на слой свежего плотного цементно-песчаного раствора

В обоих случаях ширина горизонтального слоя гидроизоляции должна быть несколько больше толщины стены.

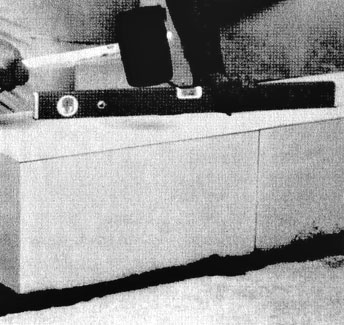

По слою горизонтальной гидроизоляции укладывают слой плотного цементно-песчаного раствора толщиной 10+15 мм, на который устанавливают угловые блоки опорного ряда (рис. 4.17). Установка угловых блоков является очень ответственным моментом, поскольку от точности их положения во многом зависит качество конструкций стен и трудоемкость последующих работ. После установки угловых блоков выполняют укладку остальных блоков опорного ряда. На тычковые поверхности блоков наносят тот тип раствора, который будет применяться в дальнейшем при ведении кладки. Проектное положение блоков выверяют с помощью гидравлического уровня и исправляют резиновым молотком (рис. 4.18). При выполнении кладки опорного ряда важно получить горизонтальную поверхность, не имеющую выступов из-за перепада соседних блоков по высоте. Возникающие мелкие неровности заглаживают с помощью стальной терки-шрейдера (рис. 4.19), после чего образовавшуюся пыль тщательно выметают щеткой (рис. 4.20) или удаляют сжатым воздухом.

Рис. 4.17. Укладка блоков опорного ряда

Рис. 4.18. Выравнивание положения блока по уровню с помощью резинового молотка

Рис. 4.19. Выравнивание поверхности кладки теркой-трейдером

Рис. 4.20. Удаление пыли щеткой после выравнивания поверхности теркой-шрейдером

Если для устройства стен используют блоки с тычковыми поверхностями, имеющими профиль типа «паз-гребнь» (рис. 4.21), контроль положения блоков имеет особое значение и должен осуществляться с особой тщательностью для обеспечения плотного примыкания блоков по вертикальным швам, которые выполняют насухо.

Рис. 4.21. Кладка из блоков с профилем тычковых поверхностей типа «паз-гребень»

При ведении кладки на тонкослойных (клеевых) растворах очень важно правильно приготавливать и применять растворную смесь, которую приготавливают на основе сухой смеси, состоящей из цемента, тонкомолотого песка и добавок. При приготовлении растворной смеси сухой состав затворяют водой и тщательно перемешивают с помощью миксера.

Очень важное значение для качества кладки имеет консистенция растворной смеси, которую определяют путем нанесения на тычковую поверхность блока в его проектном положении (рис. 4.22). Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию в том случае, если будучи нанесенной на вертикальную поверхность, она не оплывает (слишком жидкая смесь) и не обваливается кусками (слишком жесткая смесь), а сохраняет бороздообразную форму, созданную специальным мастерком (шпателем) с зубчатым краем. При нанесении растворной смеси ее следует наносить на всю поверхность, не оставляя свободных участков. При осаживании блока резиновым молотком растворная смесь должна выдавливаться из горизонтальных и вертикальных швов, что свидетельствует о полном их заполнении. Полнота заполнения растворных швов играет очень важную роль для обеспечения трещиностойкости гидроизоляционных и штукатурных покрытий. Незаполненные швы или их отдельные участки могут привести к концентрации в этих местах напряжений, возникающих при усадке штукатурного раствора, и образованию трещин.

Рис. 4.22. Консистенция смеси тонкослойного (клеевого) раствора для кладки из ячеистобетонных блоков

Следует обратить внимание на то, что при ведении кладки на тонкослойном растворе только в ее опорном ряду допускается применение растворов двух типов: обычного цементно-песчаного - для опорного горизонтального шва по слою горизонтальной гидроизоляции и тонкослойного (клеевого) - для заполнения вертикальных швов кладки. В дальнейшем кладка должна выполняться только на одном типе раствора, в данном случае - тонкослойном. Если же кладка изначально запроектирована на обычном цементно-песчаном растворе с толщиной швов 10+12 мм, тонкослойный (клеевой) раствор не используют.

После того, как выложен опорный ряд кладки из ячеисто-бетонных блоков, на его поверхность наносят еще один слой гидроизоляционного раствора для дополнительной защиты от возможного капиллярного подсоса (рис. 4.23). Кладку последующих рядов выполняют в соответствии с указанными выше правилами.

Рис. 4.23. Нанесение дополнительного гидроизоляционного слоя на поверхность опорного ряда кладки из ячеистобетонных блоков

По верхнему обрезу кладки стен заглубленной части устраивают железобетонный обвязочный контур. В стенах из ячеистобетонных блоков такой контур может быть выполнен в лотковых блоках, уложенных в верхнем ряду. В полостях лотковых блоков располагают арматурный каркас, которые затем заполняют бетонной смесью.

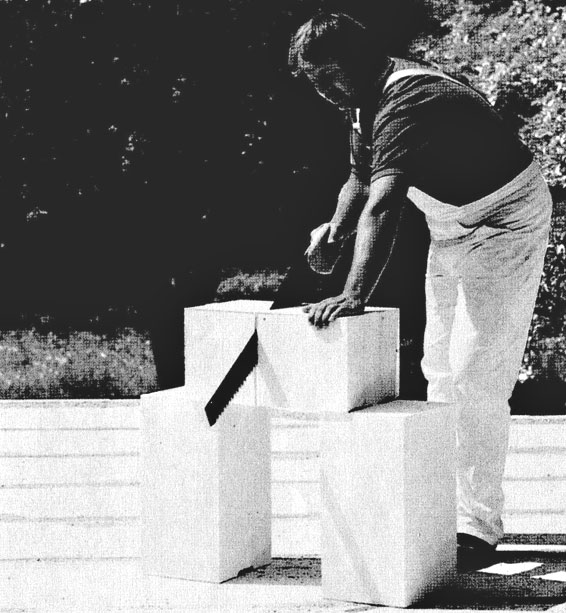

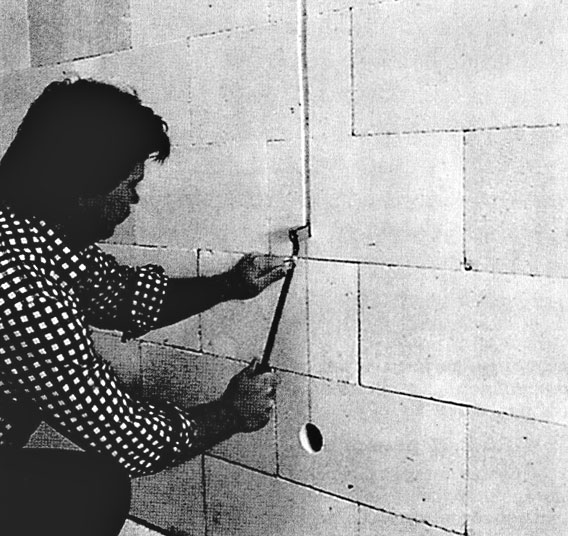

Одним из преимуществ ячеистого бетона является его хорошая обрабатываемость механическим инструментом. При необходимости выполнения сложных геометрических форм, например, с криволинейными очертаниями, а также при ведении участков стен, длины которых не кратны размерам блоков, часто приходится прибегать к использованию изделий нестандартных размеров. Эти изделия легко могут быть получены путем резки с помощью механических (рис. 4.24) или ручных (рис. 4.25) пил. Кроме того, благодаря указанным свойствам ячеистого бетона, в стенах легко устраивать скрытую проводку (рис. 4.26), устанавливать утопленную фурнитуру электросетей (рис. 4.27), а также размещать другие элементы инженерных коммуникаций.

Рис. 4.24. Распиловка ячеистобетонных блоков стационарной и ручной электрическими пилами

Рис. 4.25. Распиловка ячеистобетонных блоков ножовкой с победитовыми насадками

Рис. 4.26. Устройство борозд и штраб для скрытой электропроводки ручным и электрическим инструментом

Рис. 4.27. Устройство гнезда для размещения розетки электрической сети

Рассмотренные особенности выполнения кладки из элементов из автоклавного ячеистого бетона должны быть в той или иной мере отражены в соответствующих нормативных документах и проектной документации.

Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжения наружных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков на глубину не менее 200 мм. Примыкание перегородок к стенам устраивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен (см. рис. 4.21).

1.2.1. Правила проектирования стен из ячеистобетонных блоков

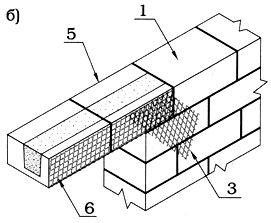

В зависимости от толщины стен они могут выполняться как в один, так и два блока. Стены толщиной 300 мм и менее следует проектировать только в один блок, стены большей толщины - в один или два блока. Стены в два блока следует проектировать с тычковой или платковой перевязкой вертикальных швов в плоскости стены (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Варианты перевязки в кладке стен, выполняемой в два блока по толщине

а - кладка стены с перевязкой ложковых (1) рядов тычковыми (2) рядами блоков (через один ложковый ряд); б - кладка стены с поочередной перевязкой платковых рядов наружной (3) и внутренней (4) версты

Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщине всегда следует выполнять тычковыми.

Глубина платковой перевязки должна составлять не менее 1/5 толщины стены, но не менее 100 мм.

Перевязку вертикальных швов в ложковых рядах кладки следует устраивать по цепной порядовой схеме. Глубина перевязки должна составлять не менее 1 /3 длины блока. При перевязке вертикальных швов в смежных ложковых и тычковых рядах допускается принимать не менее 1/4 размера блока в направлении ложковых рядов.

Сопряжения стен разных направлений следует проектировать с цепной порядовой перевязкой вертикальных швов. Глубина перевязки должна составлять не менее 1/3 длины блока.

При производстве работ сопряжения стен разных направлений следует устраивать только наклонной штрабой. Устройство сопряжений стен разных направлений вертикальной штрабой не допускается.

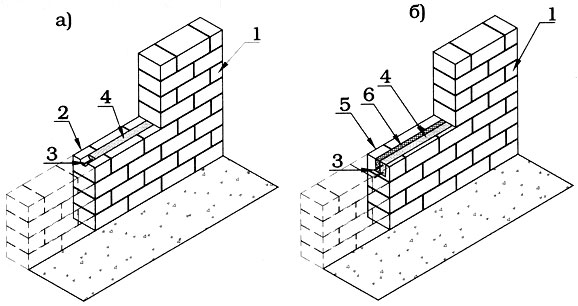

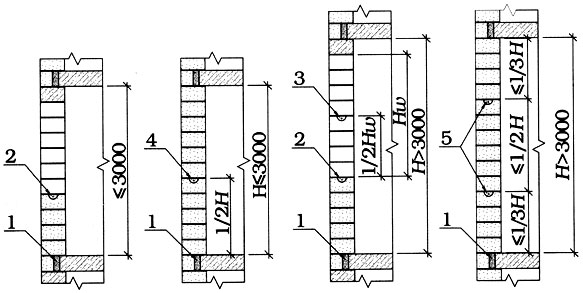

При проектировании элементов конструкций из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения необходимо предусматривать конструктивное поперечное армирование в плоскости кладки стен: в уровне перекрытий путем устройства обвязочного пояса (рис. 4.9), в подоконных зонах (рис. 4.10), на глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м (рис. 4.11). При расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м кладка должна быть армирована не менее чем в двух уровнях по высоте. Кроме того, замкнутый пояс следует устраивать в пределах верхнего ряда кладки по периметру наружных и внутренних стен, включая фронтоны и другие элементы (рис. 4.12).

Рис. 4.9. Конструктивное поперечное армирование кладки

а - в местах опирания плит перекрытий; б - в местах опирания

элементов стропильной кровли

1 - кладка стены; 2 - плиты перекрытия; 3 - обвязочный пояс;

4 - мауэрлат; 5 - элементы стропильной кровли (стропильные балки и

обрешетка)

Рис. 4.10. Конструктивное армирование кладки в подоконных зонах а - в штраберядовых блоков; б - в лотковых блоках 1 - кладка стены; 2 - подоконный ряд блоков; 3 - конструктивная арматура; 4 - бетон (раствор); 5 - лотковые блоки; 6 - теплоизоляционный вкладыш

Рис. 4.11. Конструктивное армирование кладки по высоте стен 1 - обвязочный пояс; 2 - конструктивное армирование кладки подоконной зоны; 3 - конструктивное армирование кладки в пределах высоты простенка; 4 - конструктивное армирование кладки глухого участка стены при расстоянии между перекрытиями в свету не более 3 м; 5-то же, при расстоянии между перекрытиями в свету более 3 м

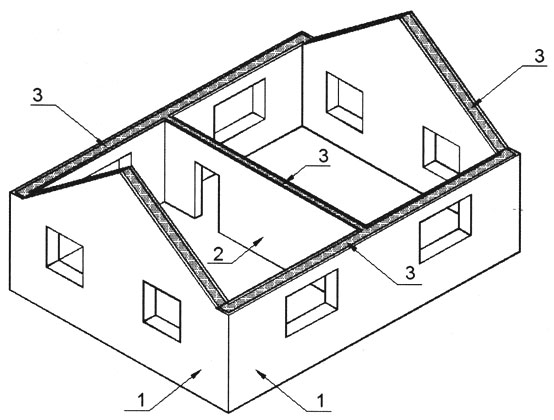

Рис. 4.12. Схема устройства замкнутого обвязочного пояса по верхнему обрезу кладки несущих стен здания

1 - наружные стены: 2 - внутренняя стена; 3 - замкнутый обвязочный пояс

Площадь сечения конструктивной арматуры должна составлять:

- в уровне дисков перекрытий или непосредственно под ними - не менее 150 мм2;

- в подоконных зонах - не менее 75 мм2;

- на глухих участках стен и во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м - не менее 150 мм2 на 1 м2 вертикального поперечного сечения стены.

Конструктивное армирование кладки следует выполнять арматурной сталью S400 по ГОСТ 5781-82 или S500 по ГОСТ 5781-82, ГОСТ 10884-94, принимая число стержней по ширине кладки не менее двух.

При невозможности размещения двух стержней по ширине, допускается их располагать в соседних по высоте швах или пазах блоков, по вертикали или армировать кладку одним стержнем с эквивалентной площадью сечения.

Следует иметь в виду, что качество строительства зданий из ячеистого бетона во многом зависит от тщательности разработки проектной документации, которая в свою очередь должна учитывать все нюансы, связанные с ведением кладки. Технология возведения стен, в том числе заглубленной части здания, из ячеиячеистобетонных блоков имеет ряд характерных особенностей, апробированных многолетней практикой строительства, но по ряду причин не отраженных в действующих нормативных документах. Поэтому рассматриваемые ниже технологические аспекты могут оказаться полезными при разработке проектной документации.

1.2. Стены - проектирование и технология возведения

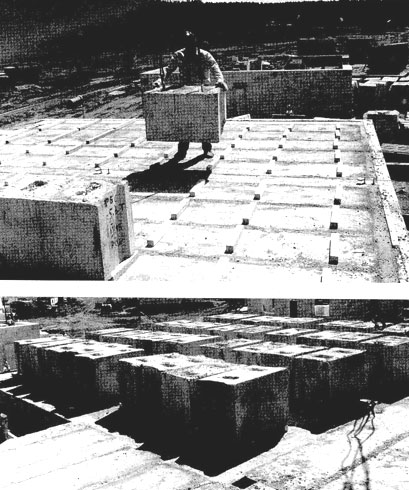

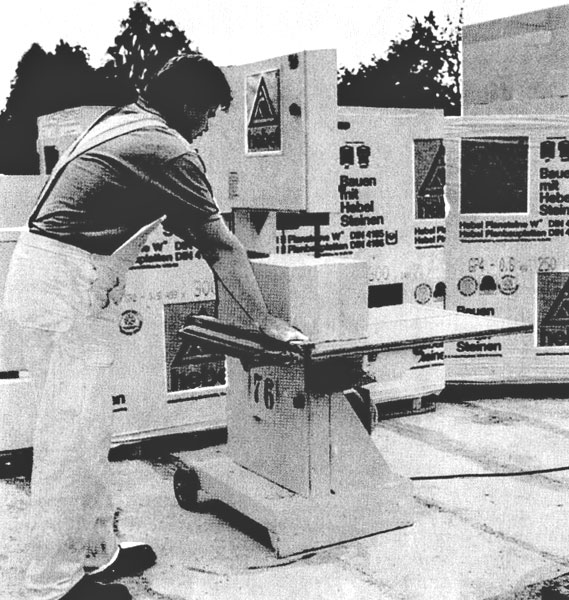

Наружные и внутренние стены из ячеистобетонных изделий, включая стены заглубленной части зданий, традиционно устраивают из блоков по СТБ 1117-98, длина которых не превышает 625 мм. В зарубежной практике строительства в последнее время все большее применение находят укрупненные блоки (см. главу 1), монтируемые с помощью средств малой механизации (рис. 4.7).

Рис 4.7. Монтаж крупноразмерных стеновых блоков при помощи специального захвата - траверсы

Преимущество таких блоков заключается в том, что за счет их габаритов, составляющих три-четыре и даже более блоков базового размера 600x300x250 мм, повышается техническая однородность кладки, что отражается на ее прочности и теплотехнических показателях.

В зарубежной практике, хотя и достаточно редко, для устройства наружных стен находят применение и стеновые панели вертикальной разрезки.

Прочность ячеистого бетона блоков и его марку по средней плотности назначают на основании расчетов по прочности и сопротивления теплопередаче. Следует заметить, что практически для всех домов коттеджного типа вопросы несущей способности стен отходят на второй план, а в основе определения толщины наружных стен лежит теплотехнический расчет. Толщину внутренних стен назначают из условий опирания плит перекрытия и особенностей конструктивного решения этих узлов, которые будут рассмотрены ниже.

Для наружных стен домов коттеджного типа применяют, как правило, изделия из ячеистого бетона марки по средней плотности D400 или D500 классов по прочности на сжатие соответственно В1 и В1,5. Марку по морозостойкости ячеистого бетона назначают в зависимости от срока нанесения наружных защитно-декоративных покрытий. Если отделка кладки предусмотрена в процессе строительства, то морозостойкость бетона стеновых изделий должна составлять не менее 25 циклов (марка F25). В случае, если отделку предполагается выполнять в период эксплуатации здания, марку по морозостойкости следует назначать не ниже F35.

Для кладки стен целесообразнее использовать тонкослойный (клеевой) раствор, швы из которого лишь на пять с небольшим процентов повышают теплопроводность стен (см. подраздел 3.4). При невозможности использования по тем или иным причинам тонкослойных растворов для кладки стен могут применяться тяжелые или легкие (плотностью менее 1500 кг/м3) растворы по СТБ 1307-2002. Толщина швов кладки на тяжелых или легких (плотностью менее 1500 кг/м3) растворах должна составлять 10+12 мм. В этом случае теплопроводность кладки должна быть уточнена путем расчета с учетом требований [4.7].

Сочетание растворов различных типов для ведения кладки не допускается.

Несмотря на то, что несущая способность стен одно- двухэтажных зданий при действии сжимающих нагрузок практически всегда будет обеспечена, расчет стен по прочности выполняют согласно положений [4.12]. Расчетные сопротивления кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения на тонкослойных (клеевых) растворах при высоте ряда 200-300 мм и на растворах всех видов при высоте ряда 500-1000 мм приведены в табл. 4.1, а на легких (плотностью менее 1500 кг/м3) растворах при высоте ряда 200-300 мм -в табл. 4.2.При назначении расчетного сопротивления кладки при сжатии из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения на растворах всех видов следует учитывать требования п. 3 Л1 а СНиПП-22-81.

Таблица 4.1

Расчетные сопротивления сжатию кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения на тонкослойных растворах (клеевых смесях) при толщине шва 1-3 мм и высоте ряда 200-300 мм и на растворах всех видов при высоте ряда 500-1000 мм

| Классы бетона | Расчетные сопротивления /?, МПа |

| В3,5 | 1,0 |

| В2,5 | 0,8 |

| В2 | 0,6 |

| В1,5 | 0,5 |

| В1 | 0,3 |

Таблица 4.2

Расчетные сопротивления сжатию кладки из блоков из ячеистых бетонов автоклавного твердения на легком растворе (плотностью менее 1500 кг/м3) при высоте ряда кладки 200-300 мм

| Классы бетона | Расчетные сопротивления R, МПа на растворе с пределом прочности на сжатие | ||

| 100 | 75 | 50 | |

| В3,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |

| В2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |

| В2 | 0,9 | 0,85 | 0,7 |

| >В1,5 | 0,75 | 0,7 | 0,6 |

| В1 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |

Расчетные сопротивления кладки из блоков из ячеистых бетонов автоклавного твердения на тонкослойном растворе (клеевой смеси) с толщиной шва 1-3 мм при расчете на изгиб сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам, следует принимать по табл. 4.3.

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2) кладки из блоков из ячеистых бетонов автоклавного твердения на тонкослойном растворе (клеевой смеси) с толщиной шва 1-3 мм растяжению при расчете на срез следует принимать равными Rsq = 0.5 МПа (0,5 кгс/см ²).

В остальных случаях осевого растяжения, растяжения при изгибе и срезе расчетные сопротивления кладки из блоков из ячеистых бетонов автоклавного твердения на тонкослойных растворах (клеевых смесях) и тяжелых растворах следует принимать по табл. 10 СНиП П-22-81, а на легких растворах -по табл. 10 СНиП П-22-81 с коэффициентом 0,9.

Таблица 4.3

Расчетные сопротивления кладки из блоков из ячеистых бетонов автоклавного твердения на тонкослойном, растворе (клеевой смеси) с толщиной шва 1-3 мм при расчете на изгиб сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам

| Вид напряженного состояния | Обозначение | Расчетные сопротивления R, МПа | ||||

| при классе бетона | ||||||

| В3,5 | В2,5 | В2 | В1,5 | В1 | ||

| Растяжение при изгибе по перевязанному сечению | Rtb | 0,06 | 0,04 | 0,033 | 0,025 | 0,015 |

При расчете кладки стен на сжатие модуль деформаций кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения определяют согласно п.п. 3.20-3.22 СНиП П-22-81, модуль сдвига - согласно п. 3.27 СНиП П-22-81, а упругую характеристику принимают по таблице 15 СНиП П-22-81 как для камней из автоклавных ячеистых бетонов. Предельные деформации укорочения кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения при сжатии следует принимать равными εu =0,002.

Относительные деформации кладки следует определять согласно п. 3.23 СНиП П-22-81. Деформации усадки кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения принимают равными 4*10-4. Коэффициент линейного расширения кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения следует принимать равными αt = 0,000008.

При проектировании стен из ячеистобетонных блоков следует придерживаться правил, изложенных ниже.

1.1 Выбор конструктивного решения фундаментов и стен заглубленной части

Одним из факторов, определяющим эксплуатационную надежность строения со стенами из ячеистого бетона (мелких и крупных блоков, панелей и др.), является конструкция фундамента. Как было отмечено в предыдущих главах, ячеистый бетон обладает рядом специфических свойств, которые необходимо учитывать при выборе конструктивных решений несущих и ограждающих конструкций с его применением. В первую очередь это относится к предельной растяжимости и усадочным деформациям. Эти факторы обуславливают повышенную чувствительность ячеистого бетона к различным проявлениям неравномерных деформаций, которые по тем или иным причинам могут возникать при эксплуатации зданий. Поэтому выбор правильной и рациональной конструкции фундамента является краеугольным камнем грамотного проектного решения.

Проектирование фундаментов выполняют по [4.8] и соответствующим Пособиям с учетом результатов инженерно-геологических изысканий и объемно-планировочного решения здания.

Зарубежный и отечественный опыт проектирования и строительства зданий с комплексным применением изделий из ячеистого бетона, в том числе индивидуальных жилых домов коттеджного типа, показывает, что оптимальной конструкцией фундамента является железобетонная плита (рис. 4.1), толщина и техническое решение (сплошная, ребристая и др.) которой определяется особенностями объемно-планировочного и конструктивного решения расположенной на ней «коробки» здания.

На первый взгляд такой выбор может показаться не совсем оправданным с точки зрения объема земляных работ, расхода строительных материалов и трудоемкости работ нулевого цикла. Однако следует помнить, что образование трещин в бетоне и развитие деформаций фундамента может привести к возникновению аварийных ситуаций в надземной части строения и сделать его непригодным для эксплуатации. При этом также необходимо иметь в виду, что затраты на усиление оснований фундаментов и подверженных образованию трещин конструкций стен являются достаточно весомыми, в некоторых случаях сопоставимыми со стоимостью строительства.

Стены заглубленной части здания (подвала или цоколя), опираемой на сплошную железобетонную плиту могут быть выполнены как из монолитного бетона (рис. 4.1а), так и из блоков (рис. 4.16) из бетонов различных видов.

В последнем случае по верхнему обрезу кладки из блоков в обязательном порядке должен быть устроен монолитный железобетонный обвязочный пояс, который выполняет двоякую функцию. Этот элемент должен обеспечивать перераспределение нагрузок, передаваемых надземной частью строения на фундаменты, и при этом ограничивать деформации, которые могут возникнуть вследствие возникновения по тем или иным причинам растягивающих усилий в стеновых конструкциях нулевого цикла. Обвязочный пояс следует проектировать из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже С16/20. Высоту обвязочного пояса следует назначать не менее половины ширины его поперечного сечения, но во всех случаях не менее 150 мм. Конструктивное армирование обвязочного пояса следует выполнять пространственными каркасами из стали арматурной периодического профиля. Площадь сечения арматуры обвязочного контура должна составлять не менее 0,5% площади поперечного сечения пояса, но во всех случаях не менее 300 мм2.

Рис. 4.1. Варианты конструктивных решений фундаментов зданий со стенами из изделий из автоклавного ячеистого бетона а - монолитная плита фундамента с монолитными стенами подвала (цоколя); б - монолитная плита фундамента со стенами подвала (цоколя) из бетонных блоков; в - сборный фундамент с монолитными стенами подвала (цоколя); г, д - монолитная плита со стенами подвала (цоколя) из ячеистобетонных блоков 1 - сплошная железобетонная плита; 2 - сборные фундаментные плиты; 3 - монолитная стена подвала (цоколя); 4 - сборная стена подвала (цоколя) из бетонных блоков; 5 - сборная стена подвала (цоколя) из ячеистобетонных блоков; 6 - монолитный железобетонный обвязочный пояс стен подвала (цоколя); 7 - монолитный железобетонный обвязочный пояс стен подвала (цоколя) в лотковых блоках; 8 - гидроизоляция стен и пола подвала; 9 - плита перекрытия; 10- монолитный железобетонный обвязочный контур перекрытия; 11 - теплоизоляционный вкладыш; 12- ячеистобетонный блок; 13 - стена надземной части; 14- наружный защитно-декоративный слой; 15- внутренний защитно-декоративный слой; 16- дренаж; 17 - отмостка; 18- отверстия для вентиляции

Проведенный анализ работы фундаментов в различных грунтовых условиях показал, что при строительстве зданий со стенами из изделий из автоклавного ячеистого бетона могут быть применены и другие конструктивные решения конструкций нулевого цикла при условии обеспечения их требуемой жесткости. Так, например, при определенных условиях строительной площадки фундамент может быть выполнен из сборных плит (рис. 4.1), но при этом стены заглубленной части (подвала или цоколя) в обязательном порядке должны быть монолитными, а жесткость стеновой «коробки» нулевого цикла - достаточной для восприятия возможных неравномерных деформаций грунтовых оснований и фундаментов. При устройстве стен подвала или цоколя из ячеистобетонных блоков наличие по верхнему обрезу обвязочного пояса является обязательным при любой жесткости плиты.

Обвязочный пояс может быть выполнен в лотковых ячеистобетонных блоках путем размещения в пространстве лотков арматурных каркасов и их последующего замоноличивания. Допускается также вариант устройства монолитного обвязочного пояса. Следует заметить, что стены подвала целесообразно устраивать из ячеистобетонных блоков (рис. 4.1г, д) в тех случаях, когда заглубленное пространство является эксплуатируемым и отапливаемым, что практически всегда бывает в индивидуальных жилых домах или одно-двухэтажных зданиях общественного назначения.

Поскольку фундамент зданий из ячеистого бетона в виде сплошной монолитной плиты является негласным стандартом в зарубежном строительстве, имеет смысл рассмотреть его конструкцию и технологию устройства подробнее. Тем более, что создание сплошного бетонного массива предполагает целый комплекс предшествующих работ.

После отрывки котлована до разметки мест расположения входов инженерных коммуникаций на дне котлована устраивают подготовку из фракционированного щебня или гравия. После устройства подготовки выполняют разметку прохождений инженерных коммуникаций и монтируют опалубку фундаментной плиты, после чего устанавливают и фиксируют в проектном положении арматурные сетки (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Общий вид котлована с установленной опалубкой, входами инженерных коммуникаций и арматурными сетками

Приготовление и укладка бетоной смеси являются одними из наиболее ответственных элементов комплекса работ нулевого цикла. От качества бетонной смеси и ее укладки и уплотнения зависит степень однородности и сплошности бетона, а также его деформационно-прочностные показатели. Поэтому наиболее рациональным вариантом является приготовление бетонной смеси непосредственно на строительной площадке или доставка ее от бетоносмесительных узлов к месту укладки бетоновозами, а подача в опалубку - бетононасосами (рис. 4.3). С учетом размеров фундамента предпочтительнее применять литые самоуплотняющиеся бетонные смеси, не требующие использования вибраторов и других механических приспособлений, воздействие которых может привести к расслаиванию бетонной смеси и ухудшению показателей затвердевшего бетона.

Рис. 4.3. Подача бетонной смеси бетононасосом

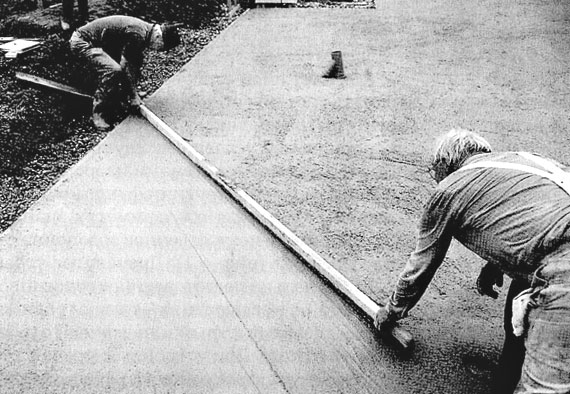

По мере подачи бетонной смеси в опалубку и укладки ее в соответствии с проектными отметками выполняют (при необходимости) разравнивание и затирку поверхности (рис. 4.4).

Выравнивание бетонной смеси в соответствии с проектными отметками

Затирка бетонной смеси

Рис. 4.4.

После окончания укладки бетонной смеси в опалубку обеспечивают набор ее прочности и уход за свежеуложенным бетоном. Приступать к началу работ по возведению стен заглубленной части здания рекомендуется не ранее чем через семь дней, после набора бетоном не менее 50% проектной прочности. Класс бетона по прочности на сжатие определяют расчетом плиты на действие наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок, которые могут возникать в процессе возведения (с учетом возраста бетона) и эксплуатации здания. Независимо от результатов расчета класс бетона по прочности на сжатие рекомендуется принимать не менее С12/15. Для устройства фундаментной плиты следует применять только тяжелый бетон.

Независимо от технического решения конструктивных элементов нулевого цикла, фундаменты со стенами подвала или цоколя должны создавать жесткое основание для надземной части здания. Расчетная разность вертикальных перемещений по верхнему обрезу стен подвала или цоколя под смежными несущими элементами конструктивной системы зданий (простенками, столбами, колоннами и др.) не должна превышать 5 мм.

Стены подвала или цоколя должны иметь горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию, предохраняющую материалы этих конструкций от увлажнения атмосферными осадками, талыми и другими водами, а также расположенных выше частей здания от капиллярного подсоса влаги. Горизонтальную гидроизоляцию устраивают по верхнему обрезу стен подвала или цоколя, а также по верхнему обрезу конструкций фундаментов и под полом подвала. Вертикальную гидроизоляцию стен подвала или цоколя наносят с наружной стороны. Как правило, гидроизоляционный слой стен заглубленной части из тяжелого бетона выполняют с применением обмазочных или рулонных материалов. Также могут применяться гидроизоляционные штукатурные составы, предназначенных для эксплуатации в грунте при переменном уровне грунтовых вод. Гидроизоляционные штукатурные составы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных сред классов по условиям эксплуатации ХС, XD, а также в необходимых случаях - XF и ХА согласно классификации [4.9].

При необходимости утепления стен подвала или цоколя теплоизоляционный материал следует располагать преимущественно с наружной стороны. Применяемые для этих целей теплоизоляционные материалы должны иметь низкое водо-поглощение, к которым относятся, например, экструдиро-ванные пенопласты. Для наружной тепловой изоляции допускается также применять системы утепления, рассчитанные на эксплуатацию в грунте при переменном уровне грунтовых вод.

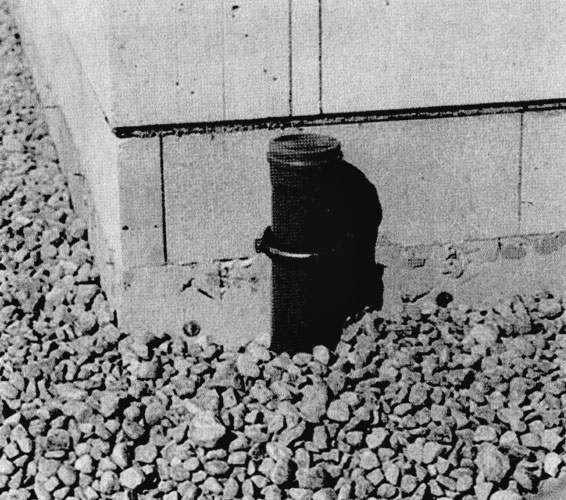

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации фундаментных конструкций в зданиях со стенами из ячеистобе-тонных изделий независимо от конструкции фундаментов и материала стен подвала или цоколя по периметру здания рекомендуется предусматривать искусственное водопониже-ние путем устройства дренажа (рис. 4.1). Дренажные тубы следует укладывать на специально подготовленное основание из щебня или гравия (рис. 4.5), а засыпать их только гравием округлой формы, что обеспечит быстрый и надежный отвод дождевых и талых вод в систему. При устройстве дренажа в обязательном порядке следует предусмотреть устройство промывных колодцев (рис 4.6), которые в случае необходимости позволят очистить трубы от мелких частиц грунта.

Рис 4.5. Монтаж дренажных труб по периметру здания на подготовку из щебня или гравия

Для отведения атмосферных осадков и талых вод от стен надземной части здания по периметру должна быть устроена отмостка с уклоном, обеспечивающим надежный водоотвод.

Рис 4.6. Промывной колодец дренажной системы

Для защиты стен надземной части здания, выполняемых из ячеистобетонных изделий, от увлажнения в период таяния снега, верхний обрез стен подвала или цоколя должен быть расположен выше отмостки на величину, превышающую на 0,5 м среднее значение высот снегового покрова из наибольших декадных за зиму, принимаемое по СНБ 2.04.02.

Независимо от назначения пространства, находящегося в заглубленной части здания, следует предусматривать возможность его постоянной вентиляции. В зданиях с эксплуатируемыми подвальными помещениями это может быть сделано с помощью систем естественной или принудительной вентиляции. Если подпольное пространство первого этажа является неэксплуатируемым, то в наружных и внутренних стенах должны быть устроены вентиляционные отверстия (рис 4.1).

Конструкция и вопросы технологии возведения стен из ячеистобетонных блоков заглубленной части здания рассмотрены в подразделе 4.1.2.

1 Индивидуальное жилищное строительство

Физико-технические свойства автоклавного ячеистого бетона позволяют применять его для устройства несущих и ограждающих конструкций в различных областях строительства. Благодаря своим качествам этот вид бетона наибольшее распространение получил в гражданском строительстве. При этом его используют в зданиях различной этажности как с каркасными, так и стеновыми несущими системами.

Одной из наиболее распространенных областей массового применения автоклавного ячеистого бетона является строительство индивидуальных одно- двухэтажных жилых домов. В зарубежной практике в таких домах стены подвала, наружные и внутренние стены, перегородки, несущие конструкции перекрытий и покрытия, лестницы устраивают из ячеисто-бетонных изделий. Возможность механической обработки ячеистого бетона позволяет его применять даже для изготовления некоторых предметов интерьера - барных стоек, книжных полок, журнальных столиков, стульчиков, светильников и др.

Область применения автоклавного ячеистого бетона в строительном комплексе Беларуси практически не отличается от зарубежных, за исключением того, что стены подвала традиционно устраивают из монолитного бетона или бетонных блоков. Прежде это было связано с отсутствием надежных и долговечных гидроизоляционных материалов, наносимых на -основание из ячеистого бетона. В настоящее время усилиями белорусских ученых и ряда предприятий по производству сухих строительный смесей (ОАО «Забудова», НП ООО «Радекс», ООО «Сармат» и др.) разработаны и освоены современные эффективные материалы для гидроизоляции ячеистого бетона, не уступающие зарубежным аналогам. И для их массового внедрения в строительную практику необходимо лишь некоторое время на преодоление сложившихся десятилетиями стереотипов.

Массовое применение автоклавного ячеистого бетона в отечественном строительстве началось после ввода в действие цеха ячеистого бетона на Заводе строительных конструкций ОАО «Забудова». Номенклатура выпускаемых изделий, рассмотренная в главе 1, а также разработанная нормативно-техническая документация позволили проектировать и строить дома, в которых использование других видов бетона, а также теплоизоляционных материалов было сведено к минимуму.

Опытное применение нового вида материала и изделий на его основе было осуществлено на строительстве двух коттеджных поселков в г. Минске - «Большая Слепянка» и по проспекту газеты «Известия», а также нового района жилой застройки в п. Чисть Молодечненского района. Построенные дома представляли собой одно- и двух этажные строения, в некоторых случаях с мансардным этажом, несущий остов которых составляли наружные и внутренние стены. Для повышения потребительских качеств и конкурентоспособности индивидуальных жилых домов из автоклавного ячеистого бетона использовали шаги стен под максимальную длину плит перекрытия и покрытия 6,0 м, выпускаемых ОАО «Забудова».

Одним из преимуществ применения ячеистого бетона является возможность устройства достаточно теплых и вместе с тем хорошо «дышащих» стен, обеспечивающих требуемый микроклимат помещений. Индивидуальные жилые дома с точки зрения их объемно-планировочного решения имеют наибольший показатель удельных теплопотерь, определяемых отношением суммарной площади поверхностей теплообмена к внутреннему отапливаемому объему. Поэтому в таких домах особенно важно проектировать наружные стены и покрытия достаточно теплыми, чтобы впоследствии не пришлось тратить значительные средства на отопление.

Автоклавный ячеистый бетон марки по средней плотности D400 (плотностью 400 кг/м3) позволяет получить сопротивление теплопередаче по полю однослойной стены толщиной 400 мм, сложенной из блоков по СТБ 1117-98 на тонкослойном (клеевом) растворе, равным RQ= 3,4 м2 °С/Вт, что 1,7 раза превышает нормируемое значение согласно табл. 5.1 СНБ 2.04.01-97. Для сравнения сопротивление теплопередаче стены толщиной 380 мм из керамического пустотного кирпича плотностью 1300 кг/м3 на цементно-песчаном растворе составит всего RQ = = 0,76 м2 °С/Вт, что значительно ниже нормируемого значения. При этом стена для обеспечения требуемого температурного режима должна быть дополнительно утеплена.

Еще более жесткие требования предъявляют к покрытиям строящихся зданий, сопротивление теплопередаче конструкции которых должно быть не менее нормируемого значения, равного 3,0 м2 °С/Вт [4.7]. Поэтому при устройстве покрытий даже по плитам из автоклавного ячеистого бетона требуется использование дополнительных теплоизоляционных материалов, например, изделий из минеральной или каменной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту конструктивного решения индивидуального жилого дома, при его проектировании и последующем строительстве необходимо строго соблюдать определенные правила, нарушение которых может привести к серьезным повреждениям конструкций и значительным затратам на ремонт.